こんにちは~ \(^o^)/

寒くなり、冬らしくなってきた今日この頃・・・

冬支度をしている方も、既に準備済みの方も多いのでは!?!?!?

ということで、、、、、

今回のブログは雪山登山で使用するピッケルにしてみました(*^^)v

初心者向けでございまーす!!!

初めての方にはピッケルって何?!

って方もいるのでは??

目次

★ピッケルとは???

積雪期の登山に使うつるはしのような形の道具です。

アックスとも言います。

☆【ピッケル】と【アックス】は何が違うの???

ピッケルがドイツ語、アックスが英語です。

同じ物なのですが、山ヤの間では、ピッケルは冬季登山・縦走路用、

アックスは冬季登攀、ミックスクライミング、アイスクライミング

と使い分けることが多い様です。

☆【ピッケルの役割】冬山登山にはトレッキングポールorピッケル??

役割が違うので、どちらも必要と考えていいかと思います。

トレッキングポールはいわゆる杖です。

主な役割はバランス保持です。

なだらかな雪山ではこちらの方が良いですね(^_-)b

それに対してピッケルの役割は雪山歩行時のバランス保持(杖)や滑落防止、強風での体の支持、ピッケルで仮の支点を作る、急斜面を登る際のホールドという複数の役割があります。

森林限界以上で斜度がある雪山には欠かせません!!

アイスクライミング用としてのピッケルは氷壁に打ち込んだりして使うので、トレッキングポールと比較することはあまりないです。

※耐荷重に関して・・・ピッケルには全体重を乗せることも出来ますが、トレッキングポールですと、曲がってしまう可能性が高いです(+o+)

★ピッケルの種類

☆シーン

【縦走向け】

主に杖の替わりとして使うことが多い縦走は、シャフトがまっすぐなものが適しています。

【ミックス向け】

岩場や氷雪面などが混ざった路面、また急斜面を歩くのに向いているのが、

シャフトが緩やかにカーブしたものです。

【アイスクライミング向け】

ピックを氷壁に打ち込むのが多い時は、シャフトが短くカーブのきついものが適しています。

☆ピッケル素材

軽量な「アルミ・チタン製」

アルミやチタン製のピッケルは、軽量で持ち運びが簡単です。

初心者の方や、あまりハードな登山をする予定がない方におすすめです(^0^)

強度はあまりよくありませんが、春などの雪が柔らかくて

滑落の恐れがない状態であれば問題ないようです。

強度の高い「スチール製」

硬い氷がある山や斜面が急なクライミングに向いています。

強度が高く、万が一の滑落の時にも頼りになります。

ハードな登山の予定がある方や岩山、雪山など様々な山に登る方におすすめです(^^)v

☆ピッケル強度

レジャーにおすすめの「ベーシック(Bマーク)」

ベーシックは主に縦走用や緩やかな山道で使える強度です。

その為全体重をかけるような使い方には向いてません。

レジャーとして楽しむような登山におすすめです。

ベーシックは280kg程度までの重量であれば支えることができると言われてます。

しかし、滑落時は体重の何倍もの重さが瞬間的にかかることも考慮しておきましょう。

本格派の方には「テクニカル(Tマーク)」

テクニカルはシャフトに全体重をかけても安心な強度があります。

ピック部分も岩や氷へスムーズに食い込みます。

本格的なクライミングや登山に使うのであれば、

テクニカルのピッケルを用意しておきましょう。

Tタイプは400kg程度まで対応することができます。

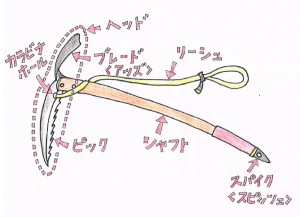

★ピッケルのパーツの名称と役割

【シャフト】

長い柄の部分のことで、まっすぐなものとカーブしているものがあります。

【ヘッド】

シャフトの上端に付いた頭部全体のこと。

ヘッドを持って歩くと、歩行バランスが保持できます。

【ピック】

ヘッドの細く尖った先端の部分。

体勢が不安定になるシーンで、ピックを刺して支持点にします。

【ブレード】

ピックの逆側部分で「アッズ」とも呼び、

氷雪を削って足場を作る時に役立ちます。

【スパイク】

シャフト末端の尖った部分。「スピッツェ」や「石突」とも呼び、

雪面に刺して使います。

ピッケルは、シャフトのカーブや長さ、ピックの形状、また材質などにより、適した登山スタイルが異なります。

★超初心者は、ピッケルはどんなのが良いの?!

いきなりドギツイ山に行く事はないと思いますので、

軽くて持ち運びが便利なアルミ・チタン製のベーシックが良いと思います。

いくつか長さがありますが、大体手に持って、

足のすね位に先端が来るものでしょうか。

これがひざ下だと短いなぁというイメージだし、

くるぶしから下にくると昔主流だったスタイルな感じのイメージです。

ストレートピッケルであれば、基本的には長めで大丈夫です。

◇ピッケルに必要なサブアイテム

リーシュ ⇒ これ絶対に必要!!!落としてしまったら大変です( ゚Д゚)

手首に掛けるタイプと肩に掛けるタイプがありますが、肩に掛ける方がおススメです!

カバー ⇒ ピッケルは凶器にもなってしまうくらい危険なので、

持ち運びには必ずカバーを付けましょう。

市販されてるケースやカバーを使っても良いですが、水道用のホースで代用したりもします。

販売品

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

こちらホースで代用(^_-)b

↓ ↓ ↓

◇ピッケルのザックへの付け方(収納方法)

使用しないときはザックにしっかり装着しましょう!!

ピッケルを取り付けるのはザックのピッケル/トレッキングポールルーフへ取り付けるのが一般的です

①ピッケルを石突を下にし、ピッケル/トレッキングポールルーフの上から差し込む

②ヘッドの下まで通したらピッケルを折り返す

③シャフト部をサイドストラップやサイドゴムで留める(この時、リーシュの輪っかなどにサイドストラップを通しバックアップをとると良いです)

冬装備は山行スタイルにより装備が色々変わってきますよね!パッキングを工夫しながら自分が背負いやすいカタチを見つけてください(^^♪(ちなみに写真はフロントポケットにスノーショベルのブレード、反対側のピッケル/トレッキングポールルーフにシャフト、天蓋との間にわかんを入れています)

ピッケルは凶器にもなるので公共交通機関を使用する際には、特にお気を付けくださいね(^_-)

◇❕❕ピッケル注意点❕❕

素手で持つのはとても危険です(≧◇≦)

鉄に直接触れると熱は奪われやすくなります。

ピッケルの持ち手は鉄やアルミで出来ているので、

寒い冬にピッケルを何時間も持っているとそれだけで手の熱をかなり奪い去ります。

凍傷の恐れもありますので注意しましょう。

なぜ熱を奪うかと言うと、鉄が熱を伝えやすい物質で、

手の熱が容易に鉄に伝わってしまうからです。。

それなら熱が伝わりにくい物質を間に挟めば良いのでは!?

ということで、多くの登山者が持ち手で触れる部分にビニールテープを巻いています。

ビニールテープは鉄より格段に熱を伝えにくいので効果があります。

暖かくするにはたくさん巻きたいところですが、

各自感じる冷たさと持ちやすさを考え、ビニールテープの巻く厚みを調整しましょう。

こんな感じで巻きます!(赤い部分)

↓ ↓ ↓

◇ピッケル 持ち方

滑落停止を重視した持ち方を基本にする。

ブレードを前、ピックを後ろにして、ピッケルのヘッドを包むように握り、中指あるいは人差し指は、シャフトに添える。

このように持つと、転倒した時に、素早くピックを雪面に刺し、滑り出す前に停止することができる。

技術が伴えば、登りの時はピックを前に、下りの時は、ピックを後ろに持つ方法もある。

◇ピッケル 使い方

傾斜や足場の状況によって、ピッケルをバランス保持に使用する。

体の山側(あるいは真横)にピッケルを突くこと。

なるべく体に近いところに突くこと。

体に近いと、それだけ力が入りやすく、足元が不安定になった時にもバランスを取りやすい。

トラバースの時は、体の山側にピッケルを突くのが鉄則。トラバースの時に、体の谷側に突くと、上体が傾いてバランスを崩し危険な場合がある。

登りの時は、体の一歩先ぐらい前側に突く。

冬山のピッケル まとめ

これから本格的な冬に突入です!!

冬山登山の計画をしてる方もいるのではないでしょうか!?(≧▽≦)

登山前には必ず、雪山登山のガイドさんや経験者から教わったり、講習を受けるなど、安全に登山ができるようにしましょう。

他には、邪魔な雪を削ったり、強風の時にピッケルを支点に抱え込み、身を守ったり、滑落を停止させたりするのに使用します。

いきなりは出来ませんので、やはり安全に楽しむためにはガイドさんや経験者に教わる、講習を受けるなど、必ずしてくださいね(^_-)

ガイドツアーに参加するのも良いかもしれません(≧▽≦)b

安全に、楽しく冬を過ごしましょう☃

私もウキウキ♡ワクワクしてきちゃいました~~~( *´艸`)

ちなみにですが!!!

メンテナンスはピッケル全体に使用可能なシリコンオイルがおススメです(^o^)b

機械オイルでも金属部分であれば使用可能ですが、

プラスチックやゴムの部分に付着すると、劣化を早める原因にもなります(>_<)

長持ちさせるにはやはり、シリコンオイルですね!!

ということで、良い冬を❄❄❄

それでは、ごきげんよう (*^▽^*)ノ

富士山登山の高山病対策について【登山ペースと水分補...

富士山登山の高山病対策について【登山ペースと水分補... 富士山登山の日帰りについて考える(新しいスタイルの...

富士山登山の日帰りについて考える(新しいスタイルの... 【キャンプとは】キャンプについて考えてみた

【キャンプとは】キャンプについて考えてみた キャンプ用品、購入とレンタル結局どちらがいい?キャ...

キャンプ用品、購入とレンタル結局どちらがいい?キャ... 【富士山登山初心者必見】富士山登山に役立つ情報すべ...

【富士山登山初心者必見】富士山登山に役立つ情報すべ...